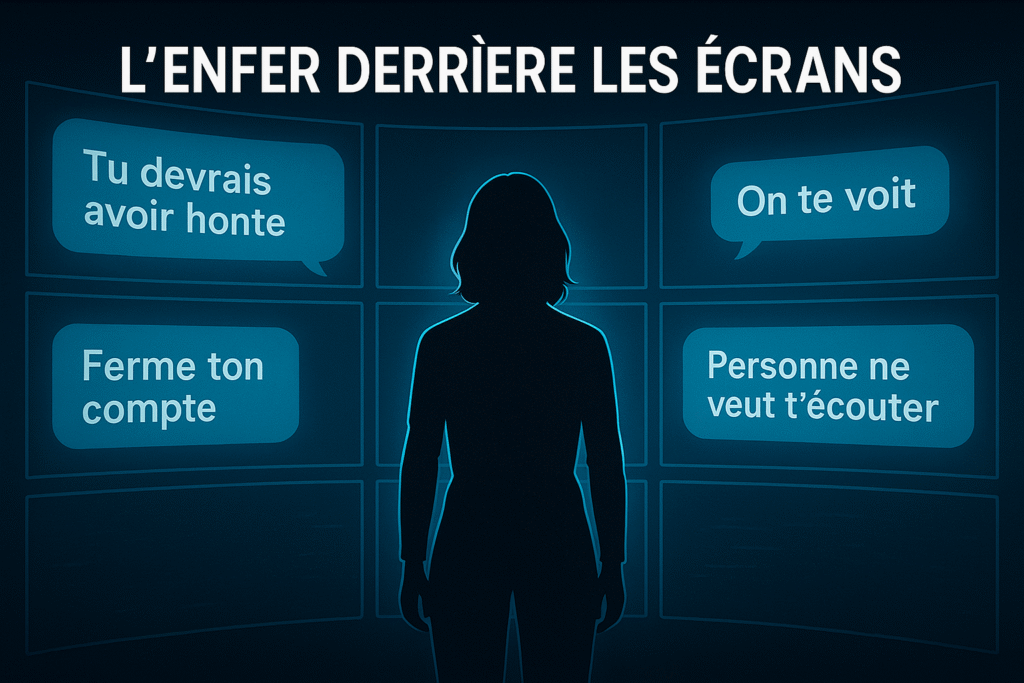

Bénin – l’enfer derrière l’écran : quand les cyberviolences deviennent des armes numériques

Au Bénin, les cyber violences se propagent sur les réseaux sociaux et transforment les smartphones en champs de bataille émotionnels. Derrière chaque message haineux, des victimes sombrent dans la peur, la honte et parfois le silence. Face à cette menace grandissante, le Centre national d’investigations numériques (CNIN), créé en 2023, tente de contenir le fléau et de restaurer la sécurité dans le cyberespace béninois. Enquête sur un mal insidieux aux visages multiples.

Lire aussi : https://labreveonline.com/brisees-mais-debout-ces-togolaises-qui-brisent-le-silence-sur-les-vbg/

C’est dans le silence d’une chambre que les cris s’étouffent. Un téléphone, une notification, puis une autre. Chaque message devient une gifle. Des mots crus, des insultes, des moqueries… et parfois, un harcèlement qui dure des semaines.

Pour Valdye Gbaguidi, jeune créatrice de contenus, tout a basculé le jour où elle a décidé de parler. Militante du bodypositivisme, elle prône l’acceptation de tous les corps.

« Le bodypositivisme, c’est l’acceptation de tous les corps. Il faut respecter les différences sans juger ni sexualiser », explique-t-elle calmement.

À ses débuts, Valdye n’était pas militante. Les réseaux, elle les avait rejoints « pour s’évader un peu ». « Je me sentais seule, je venais d’avoir le Bac. Et puis un jour, j’ai raconté une expérience personnelle. J’ai été victime de viol quand j’étais beaucoup plus jeune. J’en ai parlé pour libérer ma parole, pour comprendre mes blessures. », a-t-elle confié.

Mais Internet, impitoyable, n’a pas tendu la main. « Certains ont dit que, vu mon corps, c’était normal qu’on me viole. D’autres ont critiqué ma poitrine… Ils ont dit que ça ressemble à des ficelles attachées à un arbre pour grimper », souffle-t-elle.

Les mots blessent, parfois plus qu’un coup. Ils s’infiltrent, s’impriment, et finissent par grignoter l’estime de soi. Les premières attaques, Valdye s’en souvient comme d’un électrochoc. « Je ne vivais pas encore avec ma mère. J’étais seule. Je pleurais sans arrêt. J’ai même dit à ma mère que je voulais faire de la chirurgie. Je ne supportais plus mon corps. Je ne voulais plus me regarder dans la glace. »

Elle se tait un instant, avant d’ajouter d’une voix tremblante : « Les réseaux, c’était censé m’aider à aller mieux… mais c’est devenu une prison. »

Derrière son sourire retrouvé, il reste une cicatrice invisible. Comme elle, de nombreuses femmes vivent ce déferlement de haine, souvent dans le silence, parfois jusqu’à la rupture.

Le regard du psy

Pour comprendre ce traumatisme numérique, nous rencontrons Stéphanie Gbéhounhessi, psychologue clinicienne et art-thérapeute au cabinet Art et Vivre, à Cotonou. Elle voit défiler des victimes chaque mois. Leurs histoires se ressemblent : insultes, menaces, dénigrement.

« Je pense à une jeune étudiante, dit-elle. On l’a dépeinte sur Internet comme une fille légère. Ses amis l’ont su. Elle a cessé d’aller en cours. Elle s’est enfermée. Les parents étaient désemparés. », a-t-elle expliqué.

Dans ces situations, la thérapeute préconise d’abord la mise à distance. « Il faut couper avec les réseaux pour un temps. Retrouver des contacts réels, retravailler l’estime de soi. Sans ça, impossible d’affronter à nouveau le regard des autres », a proposé la Psy.

Les séances peuvent durer plusieurs mois. Parfois, elle utilise la musique, l’écriture, ou la danse. Car, dit-elle, « ces outils permettent de réinvestir son corps, son image, de se réapproprier son identité. C’est une forme de résilience »

Des plaintes en hausse

À plus de 400 km de Cotonou, dans la ville de Parakou, les chiffres confirment l’ampleur du phénomène. Selon Modeste Dossou Koko, commissaire et chef de l’antenne régionale nord de la lutte contre la cybercriminalité, 30 % des plaintes concernent des faits de harcèlement ou de chantage en ligne. « Nous avons le harcèlement, les insultes, les menaces, le chantage sexuel, la sextorsion », détaille-t-il avant d’ajouter que « certains auteurs ont déjà été condamnés à des peines de prison ferme, d’autres à des amendes. ».

Dans les locaux du Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) à Cotonou, la même urgence se ressent. Créé en 2023, le CNIN reçoit en moyenne une cinquantaine de plaintes par jour.

Son directeur, Dr Ouanilo Mèdgan Fagla, nous accueille entre deux alertes. « Là, par exemple, c’est une dame harcelée en ligne. Quelqu’un diffuse ses photos intimes », indique-t-il devant ses écrans.

«On a mis en place un processus pour pouvoir absorber le grand nombre de plaintes que nous recevons chaque jour. Nous recevons à minimat plus de 50 plaintes par jour. Donc en fonction de la priorité, de l’impact, de la crédibilité et surtout en fonction des besoins de l’investigation on sait à quel enquêteur ou à quelle équipe confié le dossier. Et ensuite ça revient à la police judiciaire de la cybercriminalité qui va agir. Pour mener la procédure jusqu’au paquet», a expliqué le Directeur Général du CNIN.

« La sextorsion c’est le chantage qui se fait sur la base d’imagés intimes récupérées de façon sournoise. On a dû piéger quelqu’un à son insu ou même parfois avec le consentement de la personne. Et vient un moment où on décide de faire chanter cette personne. Soit parce qu’on est fâché avec elle, ou soit parce qu’on veut en tirer de l’argent. Donc cela devient du chantage ou on menace de publier ses vidéos. », explique le directeur du CNIN. Selon lui, le phénomène explose, porté par la facilité d’accès aux réseaux et l’anonymat en ligne.

« Publier ces affaires sur Facebook avant la justice, c’est une erreur. Tant que les faits ne sont pas établis, la victime peut être prise à partie. Et le harceleur devient parfois celui qu’on plaint », a-t-il mis en garde.

Pour parer au plus pressé, le CNIN mise donc sur la prévention. « Nous travaillons avec l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique pour sensibiliser. Et nous voulons collaborer avec les ONG locales pour que le message descende jusqu’aux communautés », rassure Ouanilo Mèdégan Fagla

Un cadre légal, mais des défis persistants

Sur le plan juridique, la législation béninoise a déjà prévu des garde-fous. Dr Julien Hounkpè, juriste spécialiste du droit numérique, rappelle les dispositions du Code du numérique en vigueur au Bénin. « Le harcèlement par voie électronique est puni d’un à deux ans de prison, et d’amendes pouvant atteindre 10 millions de FCFA. Les peines sont aggravées si la victime est mineure ou vulnérable. », a-t-il prévenu.

Mais pour le juriste, la loi seule ne suffit pas. « Il faut prévenir avant de punir. Former les magistrats, créer un guichet unique pour les plaintes, et renforcer la coopération internationale. », a-t-il souhaité.

Le sociologue Dr Bruno Montcho va plus loin. Pour lui, le problème n’est pas seulement légal, il est culturel. « Le cyberespace n’a pas d’ancrage dans nos traditions. Ce sont des comportements importés, sans repères moraux ici. Mais nos valeurs prônent le respect et la dignité. On ne peut pas se cacher derrière un écran pour humilier »

C’est pourquoi, il plaide pour une éducation numérique dès le plus jeune âge. « Nos enfants doivent apprendre que les mots, même virtuels, ont des conséquences bien réelles », propose t-il.

Quand on demande à Valdye si elle regrette d’avoir parlé, elle hésite un instant, puis répond avec un sourire apaisé: « Non. Parce que mon histoire a peut-être aidé quelqu’un d’autre à parler »

« J’ai eu honte longtemps. Aujourd’hui, je veux dire à toutes les femmes : votre corps n’est pas une honte. Votre voix est une force », a lancé la jeune activiste.

Selon un sondage de l’UNICEF publié en septembre 2019, plus d’un tiers des jeunes de 30 pays africains ont été victimes de cyberharcèlement.

Derrière chaque écran, il y a une vie, un être humain, un cœur. Et parfois, une douleur qu’aucune connexion ne peut apaiser. Les cyber violences ne sont pas que virtuelles elles sont humaines, profondément humaines.

Il est interdit de copier ou de reproduire partiellement ou totalement cet article, sans l’autorisation de La Brève Online.

Par Rosie Pioth, responsable Fact Tcheck Congo